Smart-TV Kaufberatung: So wählen Sie das richtige Produkt

- Das Wichtigste in Kürze

- Ein Smart-TV verbindet die Funktionen eines modernen Fernsehgerätes mit jenen eines internetfähigen Computers. Streaming, Videotelefonie, Online-Spiele und Surfen sind ohne Zusatzgeräte möglich.

- Smart-TVs analysieren die Vorlieben des Nutzers und schlagen ihm individuell passende Programme vor.

- Ein internetfähiger Fernseher ist nur dann ein Smart-TV, wenn er über die HbbTV-Funktionalität verfügt.

- Bei der Auswahl des geeigneten Smart-TVs ist vor allem auf den Bildschirm zu achten: Diagonale, Auflösung, Technologie, Kontraste und Bildwiederholfrequenz sind entscheidend.

Smart-TV: Einfach fernsehen war gestern

Womit beschäftigen wir uns hierzulande in unserer Freizeit am liebsten? Sind es die Kinder oder der Partner, mit denen wir schöne Stunden verbringen, ist es der Wochenendbesuch bei Freunden und Verwandten oder der Sportverein und das Fitnessstudio zum Auspowern am Feierabend? Weit gefehlt. Persönliche Begegnungen mit anderen Menschen liegen nach einer repräsentativen Umfrage des Freizeit-Monitor aus dem Jahr 2018 nicht mehr im Trend. Die Freizeitgestaltung findet stattdessen mehr und mehr im digitalen Raum statt. Der Konsum von Medien, allen voran Fernsehen, Radio und Internet, führen die Liste der beliebtesten Freizeitaktivitäten gemeinsam mit Musik hören und Telefonieren mit Abstand an.

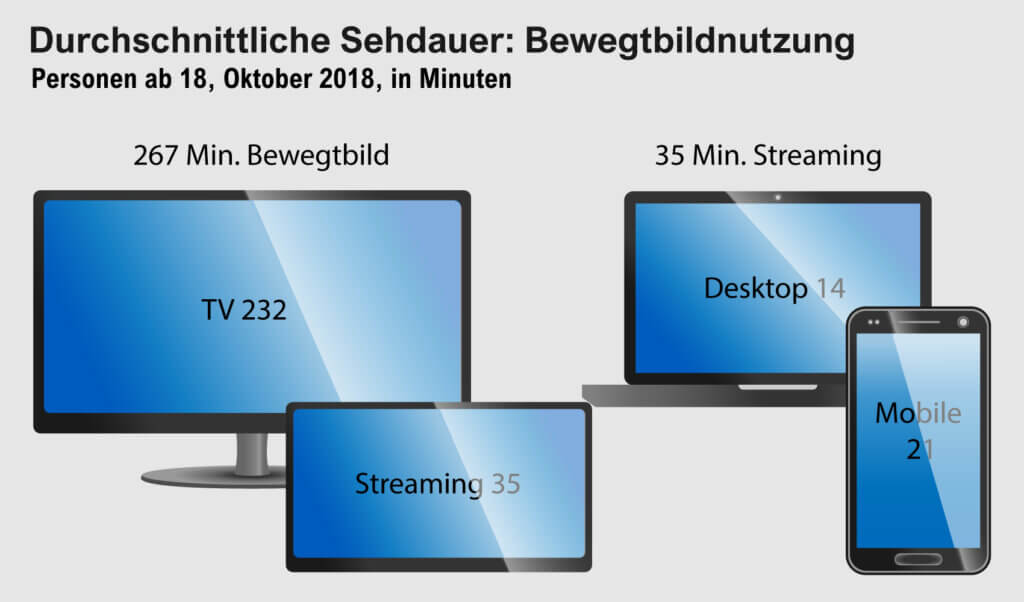

Untersuchung der Mediennutzung

Der Verband Privater Medien, VAUNET, untersucht laufend die Mediennutzung der hierzulande lebenden Menschen. Den neuesten Meldungen zur Marktanalyse aus dem ersten Quartal 2019 zufolge sind Fernsehen, Radio und Internet die meistgenutzten Medien in Deutschland. Der Verband zitiert dabei eine Studie der AGF Videoforschung aus dem Oktober 2018 zur Bewegtbildnutzung der in Deutschland lebenden Bevölkerung über 18 Jahren.

Immer flacher, größer und mit mehr technischen Variationen treten die Geräte auf, doch damit nicht genug: Der gute alte TV schickt sich an, auch den Sprung in die Generation Internet zu meistern. Vor allem die Altersgruppe der über 60-jährigen verfolgt zwar noch das herkömmliche Fernsehprogramm, bei jüngeren Medienkonsumenten geht der Trend hin zur Nutzung internetbasierter Dienste, sprich Mediatheken, Streamingdienste und YouTube.

Ein Smart-TV ist nicht nur das Fernsehgerät der neuesten Generation, sondern er verbindet die Eigenschaften eines modernen TV mit jenen eines Computers. Daher bezeichnet man die Geräte auch als Hybrid-TV. Die Geräte verfügen über USB-Anschlüsse, WLAN und Speicherkarten-Slots. Was ein Smart-TV unter allen Funktionen aber vor allem auszeichnet, das ist seine HbbTV-Fähigkeit.

HbbTV

Die abkürzende Bezeichnung HbbTV steht für „Hybrid Broadcast Broadband Television“. HbbTV-fähige Geräte verfügen über einen Decoder für digitales Fernsehen (Broadcast) und einen Internetzugang (Broadband). Internet und Fernsehen verschmelzen also in einer Anlage.

Insofern ist ein Smart-TV weniger ein TV mit Internet, sondern vielmehr eine Multimedia-Station, die zahlreiche funktionale Aspekte vereint.

Welche Vorteile bietet ein Smart-TV?

Immer mehr, vor allem jüngere, Fernsehzuschauer möchten selbst Herr über ihr Fernsehprogramm sein. Sie wollen selbst bestimmen, was sie wann sehen. Der Smart-TV bietet fast alle relevanten Kanäle, die wir zum täglichen Entertainment nutzen, in einem einzigen Gerät: Fernsehen, Streaming, Social-Media.

Welche Möglichkeiten bietet ein Smart-TV?

Selbstverständlich kann man mit einem Smart-TV zunächst eines: Fernsehen. Die Zusatzfunktionen, die er gegenüber einem herkömmlichen Gerät bietet, sind allerdings zahlreich und vielfältig. Eine Umfrage des Verbraucherpanels GfK von Internet-Nutzern ab 14 Jahren gibt einen Einblick in die Aspekte, die Konsumenten bei Internet-Fernsehen besonders wichtig sind:

- Zeitversetztes Fernsehen

- Gute Bildqualität

- Individuelle Sendungsarchive

- Große Programmauswahl

- Elektronischer TV-Programm-Guide

- Online-Videothek

- Interaktive Teilnahme an Abstimmungen und Quiz-Sendungen

- Sprachauswahl bei Filmen und Videos

- Online-Spiele über den TV

Der Begriff „Smart-TV“ ist allerdings nicht standardisiert. Einige Hersteller verkaufen einen internetfähigen Fernseher bereits als Smart-TV. Entscheidend ist allerdings seine HbbTV-Fähigkeit, die es erlaubt, ein vielfältiges Angebot neuer Informationen und Dienste bereitzustellen, die Nutzer über den sogenannten „Red Button“ abrufen.

Der Red Button – nur Teletext 2.0?

Über einen Klick auf den Red Button gelangt der Fernsehende auf eine Informationsseite des Senders, auf der dieser weiterführende Aspekte und Inhalte zum aktuellen Programm präsentiert.

Das Potenzial vernetzter Inhalte und Informationen ist enorm: Wer ein Fußballspiel verfolgt, erhält so beispielsweise bequem Informationen zu Spiel- und Spielerstatistiken, historische Informationen zu vergangenen Begegnungen der beiden Mannschaften, Wettquoten, Interviews, Zugang zum Fanshop und Videos der bisherigen Highlights. Wer gerne Serien sieht, erhält auf Knopfdruck Hintergrundinformationen zu Schauspielern und der Serie selbst sowie Zugang zu Fanshops und Fan-Communities in sozialen Medien.

Über den Red Button im HbbTV eröffnen sich dem Nutzer folgende Möglichkeiten:

- Fernsehen on Demand, beispielsweise aus Mediatheken der Sender

- Zusatz- und Hintergrundinformationen wie News, Rezepte, Wetter

- Teilnahme an interaktiven Elementen wie Zuschauer-Votings

- Elektronischer TV-Programm-Guide, optisch ansprechender, multimedialer und informativer als im Videotext

- Zugriff auf soziale Netzwerke und das Internet

- Interaktive Werbung, Rabattaktionen und Shoppingoptionen

- Interaktive Spiele

Verfügt das Fernsehgerät über einen HbbTV-Receiver, ist der Dienst kostenfrei für den Nutzer verfügbar. Dank der internationalen Standardisierung ist er weltweit verbreitet und die durch ihn zugänglichen Inhalte in verschiedenen Sprachen aus jedem Land der Erde abrufbar.

Anwendungen und Apps

Mit einem Smart-TV kann man nicht nur das gewöhnliche, lineare Fernsehprogramm der öffentlich-rechtlichen und privaten Sendeanstalten verfolgen, sondern parallel dazu natürlich auch alle Entertainment-Vorzüge genießen, die das Internet zu bieten hat – bei brillanter Bild- und Tonqualität. Folgendes ist in diesem Bereich mit einem Smart-TV möglich:

- Zugriff auf Video-, Musik- und Bilddateien

- Nutzung von Video- und Streamingplattformen wie YouTube, Twitch, Netflix oder Amazon

- Zugang zu Mediatheken sowie on Demand-Inhalten

- Abruf interaktiver Programminformationen

- Teilnahme an Online-Spielen

- Empfang von Internet-Radio

- Zugang zu sozialen Netzwerken über Apps oder den Browser

- Führen von Telefonaten über Online-Telefon- oder Videotelefonie-Dienste

Smarte Funktionen, smarte Steuerung, smartes Zuhause

Smart-TVs sind mit einem Webbrowser ausgestattet. Um dessen Möglichkeiten bequem ausschöpfen zu können, ist eine Tastatur von Vorteil. Die Geräte sind daher mit herkömmlichen Tastaturen über USB-Anschluss oder via Bluetooth koppelbar. Somit dient der Fernseher mit WLAN wie ein gewöhnlicher PC zum Surfen im Internet. Einige Hersteller statten ihre Fernbedienungen sogar mit kleinen Tastaturen aus.

Viele Modelle unterstützen inzwischen Spracherkennungstools wie beispielsweise Alexa. Über die Sprachsteuerung via integriertem Mikrofon nimmt der Nutzer auch die Suche nach Sendungen und Filmen vor, wechselt auf einen anderen Kanal oder bestellt sich kurzerhand die Pizza zum abendlichen Filmvergnügen online. Der Hersteller Samsung beispielsweise verbaut das Mikrofon in der Fernbedienung. Alternativ ist natürlich auch eine Steuerung des Smart-TV mit den herstellereigenen Apps über mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets möglich.

Sprachsteuerung und die Möglichkeit, den Smart-TV in eine Smart-Home-Umgebung zu integrieren, befähigen den Nutzer, von der Couch sämtliche Funktionen des Hauses und darin befindlicher Geräte mit seinen Worten über das TV-Gerät zu steuern. Das Licht anschalten oder dimmen, die Überwachungskamera aktivieren und einsehen, die Alarmanlage anschalten, den Türöffner betätigen, den Staubsaugerroboter dirigieren, die Fensterläden herunterlassen oder die Heizungstemperatur regulieren – all dies ist dank der Einbindung des Smart-TV mit Spracherkennungsfunktion in das Smart-Home-System mit wenigen Worten erledigt. Gerade für in ihrer Mobilität eingeschränkte oder sehbehinderte Nutzer ist dies eine wahre Erleichterung.

Sicherheit und Personalisierung

Verfügt der Smart-TV über eine Webcam, kann der Benutzer seinen Account mit einer Gesichtserkennungsfunktion sichern. Andererseits dient die Funktion auch der Personalisierung des Benutzerprofils. So erhält ein durch die Gesichtserkennung verifizierter Nutzer individuell seinen Interessen und bisherigen Sehgewohnheiten entsprechende Programmvorschläge.

In einer Familie erkennt ein Smart-TV über die Kamera also, welches Familienmitglied gerade fernsieht, und schlägt das jeweils passende Programm für Mutter, Vater, Tochter oder Sohn vor. Auch der Zugang zum persönlichen Social-Media-Account über den Smart-TV ist dank Gesichtserkennung ohne Eingabe des Passworts möglich. Eine Kindersicherung zählt zum Standard bei Smart-TVs. Sie bewirkt, dass Kinder ohne verifizierte Gesichtserkennung oder ein entsprechendes Passwort entweder gar keinen Zugriff oder nur auf bestimmte Programme erhalten. Durch Eingabe einer simplen und individuell bestimmbaren Tastenkombination entsperrt sie der Nutzer wieder.

Der Herr über das Programm

Nutzer eines Smart-TV entscheiden jederzeit, was sie gerne sehen möchten und zu welcher Zeit sie es sehen möchten. Ein zentrales Feature ist hierbei die bewährte und beliebte Timeshift-Funktion, die es erlaubt, das lineare Fernsehprogramm zu pausieren und die Wiedergabe zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Das Gerät nimmt die folgende Sendung mit Unterbrechung der Wiedergabe auf, sodass der Nutzer beim späteren, zeitversetzten Ansehen beispielsweise auch lästige Werbeblöcke überspringen kann.

Möglich machen dies einerseits die PVR-Funktion („Personal Video Recorder“), bei der der Nutzer Sendungen auswählen und auf ein USB-Speichermedium abspeichern lassen kann, und andererseits die IPTV-Lösung, die Sendungen in einer Cloud aufzeichnet und dort zur Wiedergabe vorhält. Wer eine Sendung ganz verpasst hat, findet sie meist in den sendereigenen Mediatheken zum Streamen. Sagt das Programm der öffentlich-rechtlichen und privaten Sendeanstalten allerdings überhaupt nicht zu, dann bieten Video-on-Demand-Plattformen dem Nutzer ein unerschöpfliches Repertoire an Inhalten zur freien Auswahl.

Effizient auf Empfang: Worauf beim Kauf achten?

Was bei den Spezifikationen des Bildschirms anfängt, setzt sich bei den anderen wichtigen Merkmalen eines Smart-TV fort: Buchstabenkürzel, Abkürzungen und Superlative zieren die Verpackungen und Produktbeschreibungen. Mit toll klingenden Begriffen locken alle Hersteller, doch was verbirgt sich dahinter und worauf kommt es eigentlich an in Sachen Energieverbrauch, Anschlussbuchsen, Empfangsmöglichkeiten und Betriebssystem?

Ist der Energieverbrauch noch ein Thema?

Der Energieverbrauch eines Smart-TV hängt hauptsächlich von der verwendeten Bildschirmtechnologie und von der Bildschirmgröße ab. Ein LCD/LED-Gerät verbraucht tendenziell mehr Energie als ein OLED-Gerät, ein großer Fernseher mehr als ein kleiner. Doch auch moderne hochwertige LCD/LED-Geräte weisen keinen exorbitant hohen Strombedarf auf. Gemeinsam mit allen anderen Geräten der Haushaltselektronik verbrauchen Fernseher laut Angaben der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und Öko-Institut e.V. nur etwa zehn Prozent des Stroms im Durchschnittshaushalt.

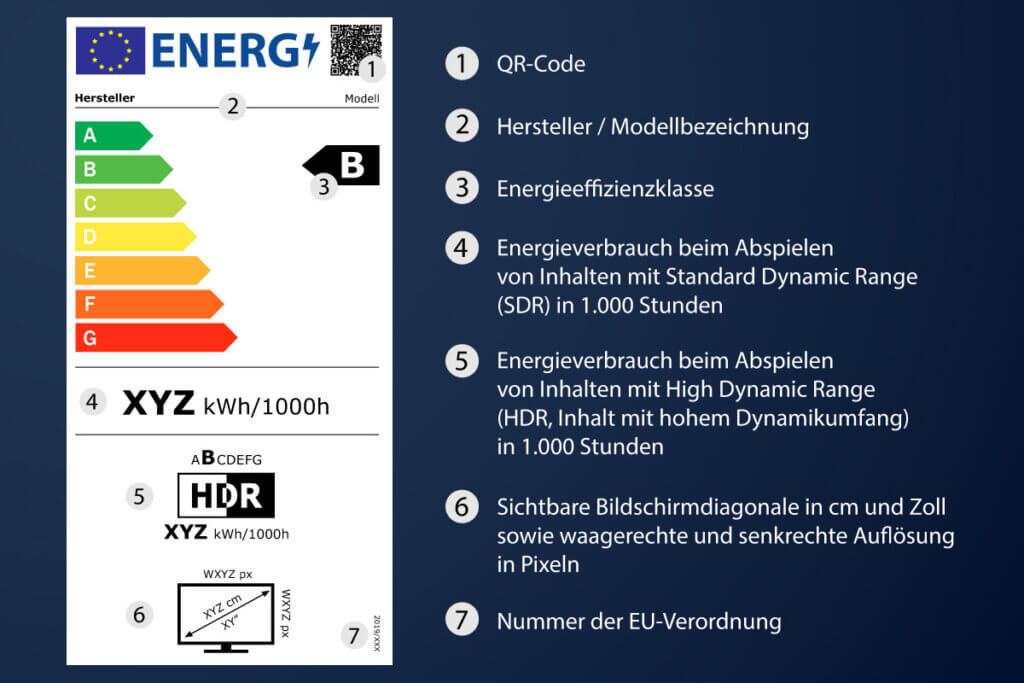

Energieeffizienzklasse und Leistungsaufnahme

Seit 2011 müssen Fernsehgeräte verpflichtend ein EU-Energielabel tragen. Seit 2017 reicht die Spanne der Energieeffizienzklassen dabei von A++ bis E, ab 2020 wird die Skala auf A+++ bis D verschoben. Die auf dem Markt erhältlichen Smart-TVs gehören momentan in aller Regel entweder der Klasse A oder der Klasse A+ an. Die Angabe der Energieeffizienzklasse bezieht sich bei Fernsehgeräten allerdings weniger auf den tatsächlichen Verbrauch, sondern vielmehr auf das Verhältnis des Stromverbrauchs zur Bildschirmgröße bei eingeschaltetem Gerät.

Wenig Rückschlüsse auf den tatsächlichen Stromverbrauch erlaubt auch die Angabe der Leistungsaufnahme in der Einheit Watt auf dem Energielabel. Sie bezieht sich rein auf die Leistungsaufnahme im Betrieb, die Leistungsaufnahme im Standby hingegen fließt dabei nicht mit ein und findet sich auch nicht als gesonderte Angabe auf dem Label.

Der Jahresstromverbrauch

Aussagekräftiger als die Energieeffizienzklasse ist also die Angabe des absoluten Energieverbrauchs pro Jahr, die sich ebenfalls auf dem Energielabel in Form der Angabe kWh/annum (Kilowattstunden pro Jahr) findet. Dabei gilt zu beachten, dass sich der angegebene Jahresstromverbrauch auf eine voreingestellte Bildschirmhelligkeit von 60 Prozent bei vier Stunden Betriebszeit pro Tag bezieht.

Strom sparen

Ist der Bildschirm dauerhaft heller als 60 Prozent eingestellt, verbraucht er deutlich mehr Energie. Sogar die Art der gesehenen Inhalte haben Einfluss auf den Stromverbrauch: Ein Film mit vielen düsteren Szenen verbraucht weniger Energie als ein Film, der viele helle Szenen enthält. Dieser Unterschied ist vor allem bei der OLED-Technologie signifikant, doch gleicht sich dieser Effekt bei längerer Nutzung und dem Betrachten verschiedenartiger Inhalte ohnehin aus. Der Standby-Modus verbraucht ebenfalls Energie. Allerdings fließt im Stand-by nur eine minimale Stromzufuhr durch die Komponenten des Geräts, beim Einschalten des Stroms jedoch eine plötzliche Höchstspannung. Dadurch könnte der Kondensator auf Dauer Schaden nehmen. Das oftmalige Aus- und Wiedereinschalten ist zudem auf Dauer stromintensiver als die gleichmäßig geringe Stromversorgung im Stand-by.

Ein entscheidendes Kaufkriterium sollte der Stromverbrauch in aller Regel nicht darstellen. Wer den Bildschirm nicht dauerhaft zu hell einstellt und das Gerät zwei bis drei Stunden am Tag nutzt, wird mit den entstehenden Betriebskosten von lediglich 20 bis 50 Euro pro Jahr leben können. Das Gerät sollte über einen echten Ausschalter verfügen und der Nutzer sich nicht scheuen, von ihm Gebrauch zu machen.

Anschlüsse: Wie viel passt rein?

Jeder Smart-TV verfügt über eine Reihe verschiedener Anschlussbuchsen, über die sich weitere Geräte, wie beispielsweise ein DVD-Player oder eine PlayStation, mit dem Fernsehgerät verbinden lassen. Über folgende Anschlussmöglichkeiten sollte ein Smart-TV in jedem Fall verfügen:

- HDMI: Über den HDMI-Anschluss sind Heimkino-Anlagen, Blu-Ray-Player oder Spielekonsolen an das Gerät anschließbar. Zwei Anschlüsse sind das Minimum.

- USB: Festplatten und USB-Sticks sind über entsprechende USB-Ports direkt mit dem Fernseher koppelbar.

- Bluetooth: Mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets sind ebenso wie Computermäuse oder Tastaturen kabellos über Bluetooth mit dem TV zu verbinden.

- WLAN und LAN: An das Internet ist ein Smart-TV entweder über Kabel (LAN) oder kabellos über WLAN einzubinden. LAN-Verbindungen sind leistungsstärker.

- Audio-Eingänge und -Ausgänge: Kopfhörer oder Lautsprecher sind über die Audioanschlüsse mit dem TV-Gerät zu verbinden.

- CI+-Slot: Ein CI+-Schacht nimmt ein CI+-Modul auf, welches den Empfang verschlüsselter TV- und Radiosender ermöglicht.

Auf Empfang gestellt – von Twin- bis Quattro-Tuner

Von Twin-, Dual-, Triple- oder sogar Quattro-Tunern ist im Zusammenhang mit Smart-TVs die Rede. Doch was verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Der Tuner ist dafür zuständig, Fernsehsignale in digitaler Qualität und in High Definition zu empfangen. Die Signale werden über verschiedene Varianten und Formen des Digital Video Broadcasting (DVB), der digitalen Videoübertragung, übertragen.

DVB-T

Die Abkürzung steht für „Digital Video Broadcasting – Terrestrial“, was auf Deutsch „Digitale Videoübertragung – Antennenfernsehen“ bedeutet. Digitale Hörfunk- und Fernsehsignale werden bei dieser Übertragungsform über erdgebundene Wege mit Antennen übermittelt. DVB-T2 ist der Nachfolgestandard, der die Übertragung einer größeren Anzahl an Programmen in besserer Qualität als beim Vorgängerstandard erlaubt.

DVB-C

Die Abkürzung steht für „Digital Video Broadcasting – Cable“, was auf Deutsch „Digitales Kabelfernsehen“ bedeutet. Die digitalen Hörfunk- und Fernsehsignale werden bei diesem Standard über einen Kabelanschluss versendet und empfangen. Auch für DVB-C gibt es einen Nachfolgestandard, DVB-C2, der allerdings noch keine praktische Anwendung findet, da bereits DVB-C in der Lage ist, Inhalte in HD zu übertragen.

DVB-S

Die Abkürzung steht für „Digital Video Broadcasting – Satellite“, was auf Deutsch „Digitales Satellitenfernsehen“ bedeutet. Die digitalen Hörfunk- und Fernsehsignale werden bei diesem Standard über einen Rundfunksatelliten ausgestrahlt. Inzwischen findet der Nachfolgestandard DVB-S2 Anwendung. Die Satellitenübertragung ist die meistgenutzte DVB-Übertragungsvariante, da ihre Datenübertragungsrate sehr hoch ist und sie keine Infrastruktur wie Kabelnetze benötigt.

Die Tuner sind dafür zuständig, die Signale über die verschiedenen Übertragungsmethoden zu empfangen und in ein sichtbares, hochauflösendes Bild umzuwandeln. Je nach Anzahl verschiedener und zeitgleich empfangbarer Übertragungsvarianten sind verschiedene Tuner-Technologien zu unterscheiden.

TWIN-TUNER

Ein Twin-Tuner ermöglicht es, einen Kanal über DVB-C zu sehen und simultan ein anderes Programm über den gleichen Signalbereich, also ebenfalls DVB-C, aufzuzeichnen. Er ist nicht zu verwechseln mit einem Dual-Tuner. Der Begriff Twin-Tuner stammt noch aus der Zeit analoger Empfangstechnik.

DUAL-TUNER

Der Dual-Tuner ermöglicht es im Gegensatz zum Twin-Tuner, nicht nur einen Signalbereich zu empfangen, sondern gleichzeitig zwei Signalbereiche wie beispielsweise DVB-C und DVB-S, also digitales Kabelfernehen und digitales Satellitenfernsehen, zu nutzen. Ein Dual-Tuner mit Twin-Konzept, auch Twin-Dual-Tuner genannt, erlaubt also den Empfang und das gleichzeitige Aufzeichnen von digitalem Kabelfernsehen und digitalem Satellitenfernsehen.

TRIPLE-TUNER

Die Mehrzahl der Smart-TVs ist derzeit mit Triple Tunern ausgestattet, die es erlauben, gleichzeitig drei verschiedene Signalbereiche, nämlich DVB-T, DVB-C und DVB-S, zu empfangen. Somit sind mit einem Triple-Tuner nahezu alle Empfangsmöglichkeiten abgedeckt. Ein Twin-Triple-Tuner erlaubt den Empfang und das gleichzeitige Aufzeichnen von digitalem Satelliten-, Kabel- und Antennenfernsehen.

QUATTRO-TUNER

Der Quattro-Tuner fügt dem Triple-Tuner-Konzept noch eine Empfangsmöglichkeit hinzu. Die hochmodernen Tuner unterstützen nicht nur digitales Satelliten-, Kabel- und Antennenfernsehen, sondern sind darüber hinaus in der Lage, Signale auch via IP-TV zu empfangen und zu verarbeiten. Als Twin-Quattro-Tuner ist er in der Lage, diese Signale über die verschiedenen Übertragungsformen zu empfangen und gleichzeitig aufzuzeichnen.

Welcher Hersteller nutzt welches Betriebssystem?

Da es sich bei einem Smart-TV nicht nur um einen Fernseher handelt, sondern das Gerät die Navigation zwischen verschiedensten multimedialen Inhalten ermöglicht, ist eine sinnvolle und benutzerfreundliche Gestaltung des Betriebssystems kaufentscheidend. Einen einheitlichen Standard gibt es hierbei allerdings nicht. Wie so oft braut jeder Hersteller sein eigenes Süppchen und setzt auf eigene Betriebssysteme.

TIZEN

Der Platzhirsch auf dem Markt der Smart-TVs, Samsung, setzt auf das Betriebssystem Tizen. Apps, Programme und Anschlussmöglichkeiten steuert der Nutzer über eine übersichtliche Leiste am unteren Bildschirmrand, den sogenannten Smart Hub, an. Die Reihenfolge der Elemente ist durch die letzte Nutzung bestimmt und nicht durch den Nutzer individualisierbar. Tizen ist in Menüführung und Steuerung allerdings intuitiv und übersichtlich gestaltet. Es kommt ganz ohne überflüssige Menütiefe und lange Klickpfade aus.

WEBOS 2.0

Der Hersteller LG verwendet als Betriebssystem für seine Smart-TVs Web OS 2.0, das vor allem auf kurze Klickpfade und einfache Menüführung glänzt. Favorisierte Apps sind individuell für den Schnellzugriff am unteren Bildschirmrand gruppierbar, ganz ähnlich wie bei Tizen. WebOS 2.0 ist übersichtlich und reagiert schnell.

ANDROID TV

Der Hersteller Sony setzt bei seinen Fernsehgeräten auf Android TV von Google. Die Fernbedienungen sind mit Touchpad zur Bedienung von Android-Apps und mit einem Mikrofon für die Sprachsteuerung ausgestattet. Über Google Cast Ready übertragen Nutzer Filme, Fotos oder Musik vom Tablet oder Smartphone direkt auf den Fernsehbildschirm. Neben Sony bedient sich auch Philips des Android TV.

FIREFOX OS

Die Smart-TVs des Herstellers Panasonic nutzen Firefox OS als Betriebssystem. Wie die anderen Systeme positioniert auch Firefox OS favorisierte Anwendungen und Programme an prominenter Stelle des sogenannten Life+-Screen, der Benutzeroberfläche. Die Darstellung wirkt allerdings gigantomanisch, wodurch bei vielen Favoriten schnell die Übersichtlichkeit leidet. Anschlussmöglichkeiten und Einstellungen sind im Menü schwieriger zugänglich als bei den Konkurrenzsystemen.

Smarte Anwendungstipps

Die Voraussetzungen, die man zum Betrieb eines Smart-TV in den eigenen vier Wänden benötigt, sind denkbar gering: Neben dem obligatorischen Stromanschluss ist ein Breitbandinternetzugang mit leistungsstarker Datenübertragung unerlässlich. Doch wenn ein Fernseher mit dem Internet verbunden ist, kann er sich dann nicht auch Viren und andere Schadprogramme einfangen? Und ist es nicht auch möglich, ein altes Gerät zum Smart-TV aufzurüsten, ohne überhaupt einen Smart-TV neu anschaffen zu müssen? Welches Zubehör ist außerdem sinnvoll, um die Möglichkeiten des Smart-TV ideal auszuschöpfen?

Ist das Internet schnell genug?

Die Vorteile eines internetfähigen TV-Geräts lassen sich selbstverständlich nur dann nutzen, wenn eine ausreichend schnelle Internetverbindung über LAN oder WLAN zur Verfügung steht. Doch wie schnell muss diese Verbindung mindestens sein?

Für ein reibungsloses Streaming von HD-Inhalten ist eine stabile und konstante Internetverbindung von mindestens 8 Megabyte pro Sekunde notwendig, sofern nicht noch gleichzeitig zahlreiche weitere Geräte im WLAN betrieben werden. Eine LAN-Verbindung ist leistungsstärker und daher zu bevorzugen. Zum Streamen von 4K-Inhalten reicht hingegen nicht einmal ein 16K-DSL-Anschluss aus. Gerade in einigen ländlichen Regionen sollten Interessenten daher vor dem Kauf prüfen, ob ihre Verbindung die jeweils nötigen Anforderungen erfüllt. Die Wiedergabe von Musikdateien stellt dabei weniger hohe Ansprüche als die flüssige Wiedergabe von HD-Inhalten über Streaming-Plattformen wie Netflix.

Kann sich mein Smart-TV einen Virus einfangen?

Für den Gebrauch des Internets über einen Smart-TV gelten die gleichen Regeln wie für das Surfen über ein beliebiges anderes Endgerät. Denn die in der Online-Welt lauernden Gefahren sind dieselben. Die beste Möglichkeit, sich und seinen Smart-TV vor Viren zu schützen, ist es, anstehende Updates zeitnah durchzuführen, ausschließlich offizielle Apps zu installieren und auf vertrauenswürdigen Websites zu surfen. Einen wirksamen Virenschutz für Smart-TVs gibt es bislang nämlich nicht.

Bildschirm: scharf und dynamisch

Er ist das zentrale Element eines jeden Fernsehgeräts. Er ist die Äußerlichkeit, auf die es wirklich ankommt, denn ohne ihn ist jede technische Finesse wertlos – es käme nämlich einfach rein gar nichts rüber: der Bildschirm.

Bildschirmdiagonale: je größer, desto besser?

Smart-TVs gibt es mit Bildschirmdiagonalen von 24 Zoll bis 85 Zoll und mehr. Größer heißt jedoch nicht automatisch besser. Die Bildschirmgröße sollte immer mit einer ihr angemessenen Auflösung einhergehen.

| Zoll | Zentimeter | Zoll | Zentimeter |

| 24″ | 60,96 | 58″ | 147,32 |

| 28″ | 71,12 | 60″ | 152,40 |

| 32″ | 81,28 | 64″ | 162,56 |

| 36″ | 91,44 | 68″ | 172,72 |

| 40″ | 101,60 | 70″ | 177,80 |

| 44″ | 111,76 | 74″ | 187,96 |

| 48″ | 121,92 | 78″ | 198,12 |

| 52″ | 132,08 | 82″ | 208,28 |

| 56″ | 142,24 | 85″ | 215,90 |

Wo sitzen für perfekte Sicht?

Bei Geräten mit großer Diagonale ist zu beachten, dass auch ein größerer Abstand zum Gerät notwendig ist, um den gesamten Bildschirm betrachten zu können. Neben der Bildschirmdiagonale hat aber bei Full-HD-Geräten auch die Auflösung einen Einfluss auf den optimalen Sitzabstand: Je höher die Bildschirmauflösung, desto näher zum Gerät kann der Betrachter sitzen. Wer nahe am Bildschirm eines HD-Geräts sitzen möchte oder muss, sollte einen Fernseher mit geringerer Bildschirmdiagonale, doch höherer Auflösung wählen, um kein verpixeltes Bild zu sehen.

Der optimale Sitzabstand zum Fernsehgerät bei Geräten mit HD-Signal errechnet sich übrigens sehr leicht, indem man die Bildschirmdiagonale mit dem Faktor 2,5 multipliziert. Bei einem 52-Zoll-Bildschirm sollte der Nutzer sich dementsprechend 130 Zoll oder 3,30 Meter von ihm entfernt positionieren. Insofern lohnt es sich, bereits vor der Auswahl eines Gerätes die Gegebenheiten des heimischen Wohnzimmers zu vermessen.

Die alte Faustregel gilt nicht für 4K-Geräte, denn selbst bei geringem Sitzabstand liefern diese ein klares, detailreiches und nicht verpixeltes Bild. Um jedoch den gesamten Bildschirm im Blick zu haben, empfiehlt sich dennoch ein gewisser Abstand zum Gerät. Diesen ermitteln Eigentümer eines 4K-Fernsehgerätes mit der Formel 0,75 x Bildschirmhöhe.

Alles klar? – Eine Frage der Auflösung

Die Auflösung des Bildschirms ist von der Anzahl der verfügbaren Pixel (Bildpunkte) abhängig. Die Formel ist simpel: Je mehr Bildpunkte, desto schärfer und klarer das Bild und desto ausgeprägter die Fähigkeit, auch kleine Details darstellen zu können. Gängige Bezeichnungen für verschiedene Arten der Auflösung sind folgende:

- SD: SD steht für Standard Definition und meint 720 x 576 Pixel. Dieser Standard ist inzwischen veraltet.

- HD Ready: HD steht für High Definition und bezeichnet 1.280 x 720 Pixel. HD-Ready-Geräte finden sich in aller Regel nur mit kleiner Bildschirmdiagonale.

- Full HD: Der Bildschirm verfügt über eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel. Für HD-Fernsehen und Abstände von zwei bis vier Metern zum Bildschirm sind sie ideal.

Selbst Full HD soll schon nicht mehr zeitgemäß sein, suggerieren die Hersteller, doch normales Fernsehprogramm wird derzeit maximal in Full HD übertragen. Höher auflösende Standards, 4K, 4K2K und 8K laufen unter dem Überbegriff Ultra HD (UHD) und finden bisher kaum praktische Anwendung.

- 4K: Die Auflösung von 4K-Geräten beträgt 3.840 x 2.160 Pixel.

- 4K2K: 4.096 x 2.304 Pixel zeichnen Geräte dieses Auflösungsstandards aus.

- 8K: Der neueste Standard bezeichnet eine Auflösung von 7.680 x 4.320 Pixeln.

Die Bildschärfe hat sich in den letzten Jahren stetig und rasant verbessert und die Entwicklung setzt sich momentan mit 8K weiter fort. Für die Farbdarstellung ist jedoch ein anderer Faktor ausschlaggebend: der Dynamikumfang.

Welche Auflösung ist sinnvoll?

Bei Geräten von weniger als 50 Zoll Bildschirmdiagonale und einer Sitzentfernung von mehr als zwei Metern ist ein Full-HD-Fernseher völlig ausreichend. Ab 50 Zoll oder geringer Sitzentfernung empfiehlt sich ein 4K-Gerät. Die die Gaming-Konsolen Xbox One S, Xbox One X und PlayStation 4 Pro beherrschen die Ausgabe nativen 4K-Bildmaterials. Wer also mit seiner Konsole die volle Grafikpracht genießen möchte, kann ruhig schon zu einem 4K-Gerät greifen.

Kontraste und Dynamik

Smart-TVs nutzen eine moderne Display-Technologie namens HDR (High Dynamic Range). HDR ist in der Lage, deutlich mehr Abstufungen von Farben, Kontrast und Helligkeit abzubilden als es ein Standardbildschirm mit SDR, also Standard-Dynamic-Range-Qualität kann. Die Displayhelligkeit ist bei HDR-Geräten höher, gleichzeitig sind aber auch tiefere Schwarzwerte darstellbar.

Der HDR-Standard wird mit dem 4K-Standard gekoppelt, sodass entsprechende Smart-TVs mit der Bezeichnung „4K HDR“ versehen sind. Doch ein gewöhnliches 4K-HDR-Gerät allein reicht nicht aus, um beliebige Inhalte in HDR sehen zu können, denn das Bildmaterial muss die HDR-Information enthalten. Zwar planen einige Fernsehsender, kompatible Sendungen zu produzieren, doch bieten momentan nur Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Video ausgewählte Inhalte in HDR an. Bei reinen HDR-Bildschirmen kann zudem eine Falle lauern: Einige Hersteller bezeichnen ihre Geräte als HDR-fähig, doch bedeutet dies lediglich, dass der Fernseher HDR-Inhalte verarbeiten kann. Eine Aussage darüber, ob er die Inhalte auch in HDR anzeigen kann, lässt das noch nicht zu.

Noch besser als herkömmliches HDR ist HDR10. Die Zahl 10 steht für die Bit-Anzahl. HDR-Bildschirme verfügen über 8 Bit und können nur 256 Helligkeitsstufen wiedergeben, HDR10-Bildschirme hingegen über 10 Bit und die Fähigkeit, 1.024 Helligkeitsstufen abzubilden. Bei HDR10-Bildschirmen ist die Bildqualität sichtbar besser. Wer ein Gerät dieses Standards erwerben möchte, sollte auf das „Ultra HD Premium“-Logo achten. Dabei handelt es sich um TV-Geräte mit UHD und HDR10-Wiedergabe.

Damit nicht genug, denn mit Dolby Vision existiert ein weiteres Bildformat, welches dank der Möglichkeit, 12-Bit-Daten zu verarbeiten, sogar noch bessere Kontraste, mehr Helligkeitsstufen und ein noch breiteres Farbspektrum abbildet. Da die Dolby-Vision-Daten dynamisch sind, können Produzenten für jedes einzelne Bild die optimalen Werte hinterlegen. Bei HDR10 sind die Daten statisch und die Einstellungen bleiben für einen gesamten Film gleich. Als Konkurrenz zu Dolby Vision entwickelten Samsung und Amazon nun HDR10+, das im Gegensatz zu HDR10 ebenfalls dynamisch ist.

Kein Flimmern, kein Flackern – Bildwiederholfrequenz

Die Bildwiederholfrequenz beziffert die Anzahl an Einzelbildern, die ein Fernsehgerät pro Sekunde darstellt. Je mehr Bilder ein Gerät pro Sekunde wiedergegeben kann, desto flüssiger wirkt das Bild. Dieser Wert der Bildrate wird in der Einheit Hertz (Hz) oder im Englischen als fps (frames per second) angegeben.

Ein Fernseher mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz ist dementsprechend in der Lage, pro Sekunde 60 Bilder darzustellen, was nicht nur für normales Fernsehen, sondern auf für die Wiedergabe von Blu-Rays völlig ausreichend ist. Bereits ab 24 Hertz nimmt das menschliche Auge Bildfolgen als flüssige Bewegung wahr. Bei schnellen Bildwechseln, beispielsweise in Action-Szenen und bei schnellen Bewegungsabläufen in Sportübertragungen sind mehr Bilder pro Sekunde allerdings gut, um diese als flüssig und scharf zu erfassen. Ein 4K-Fernseher kann maximal 120 Bilder pro Sekunde darstellen, ein Full-HD-Fernseher 200.

Einige Hersteller geben höhere Werte an. Das rührt daher, dass sie in ihre Berechnung Multiplikatoren einbeziehen, die eigentlich nichts mit der Bildschärfe zu tun haben. Da die genaue Berechnungsgrundlage dabei oft herstellerspezifisch und nicht transparent nachvollziehbar ist, sollten Interessenten hier Vorsicht walten lassen.

Displaytechnologien – von LCD, LED, OLED und QLED

Fernsehbildschirme beruhen derzeit üblicherweise auf zwei Displaytechnologien:

- LED (Light-Emitting Diode, Licht emittierende Diode) mit LCD (Liquid Crystal Display)

- OLED (Organische LED)

LED/LCD

In LCD-Bildschirmen besteht jeder Pixel aus einem Flüssigkristall. Leuchtstoffröhren stahlen die Kristalle von hinten an, wodurch das Fernsehbild erzeugt wird. Beim LED-Bildschirm ersetzt lediglich LED-Hintergrundbeleuchtung die Leuchtstoffröhre, während das grundlegende Funktionsprinzip identisch ist. Die Kristalle sind einzeln ausrichtbar, sodass sie das Licht in verschiedenem Maße durchscheinen lassen, was die Wiedergabe verschiedener Farben erlaubt. Die Hintergrundbeleuchtung ist entweder am Bildrand (Edge-LED) oder bei hochwertigeren LED-Geräten flächig hinter dem Display (Direct-LED) angebracht. Die Darstellung von Kontrasten und dunklen Bildbereichen leidet unter der konstanten Beleuchtung, die Beleuchtung verbraucht tendenziell mehr Strom als ein OLED-Gerät und die Bauteile beanspruchen so viel Raum, dass keine ultradünnen Displays möglich sind.

Andererseits bieten gute LED-Geräte gegenüber OLED-Modellen den Vorteil, dass sie wesentlich heller leuchten. Die Leuchtdichte wird in der Einheit „Nits“ angegeben. Spitzen-OLED-Geräte erreichen eine maximale Leuchtdichte von 800 Nits, während gute LED-Geräte regelhaft über 1.000 Nits und bis zu 2.000 Nits erzielen. Um Filme in den neuen HDR- und Dolby-Vision-Formaten ideal wiedergeben zu können, ist jedoch eine hohe Helligkeit notwendig. Gerade in hellen Räumen empfiehlt sich also eher ein LED- denn ein OLED-Gerät.

Den Vorteilen der LED-Technologie stehen nur wenige Nachteile gegenüber:

Vorteile

- Heller als OLED

- Besser für HDR- und Dolby-Vision-Formate geeignet

- Längere Lebensdauer (etwa 100.000 Stunden)

- Günstiger in der Anschaffung

Nachteile

- Geringere Kontrastwerte

- Höherer Stromverbrauch als LCDs

- Keine ultraflachen Bauweisen möglich

- Frontale Sitzposition vor dem Gerät zu empfehlen

OLED

Bei der neueren OLED-Technologie leuchtet jeder einzelne Bildpunkt von sich aus und ist individuell dimmbar. Damit stellt das OLED helle und dunkle Bildbereiche dicht nebeneinander dar, was die Wiedergabe von optimalen Bildkontrasten ermöglicht. Dementsprechend bietet der OLED-Bildschirm einige Vor-, aber auch Nachteile.

Vorteile

- Hohe Kontrastwerte

- Imposantes Bild in dunklen Räumen

- Perfekte scharfe Kanten möglich

- Stromsparend

- Sehr flache Bauweise möglich

- Großer Blickwinkel

Nachteile

- Nicht für helle Räume geeignet

- Weniger gut für HDR- und Dolby-Vision-Inhalte geeignet

- Geringere Lebensdauer (etwa 30.000 Stunden)

- Teurer in der Anschaffung als LCD

- Gefahr des Einbrennens stehender Bilder

Aufgrund der zahlreichen Nachteile der OLED-Technologie zog sich der marktführende Hersteller Samsung aus dieser Sparte zurück und investiert stattdessen in die eigene QLED-Technologie (Quantum-Dot-LED, Quantenpunkt-LED).

OLED-Geräte bieten folgende Hersteller an:

- Sony

- LG

- Metz

- Philips

- Panasonic

Wie steht es um die Haltbarkeit?

Über die Jahre erleiden Geräte beider Varianten einen Leuchtkraftverlust. Bei OLED-Fernsehern ist die Helligkeit des Fernsehers nach etwa 30.000 Stunden halbiert, das entspricht etwa 3,4 Jahren Dauerbetrieb. LED-Fernseher hingegen lassen einen Leuchtkraftverlust erst nach 50.000 bis 70.000 Stunden Betrieb erkennen, was 5,7 bis 8 Jahren Dauerbetrieb entspricht.

QLED

QLED, auch Nanokristall-Display, ist eine Alternativtechnologie des Herstellers Samsung zur OLED-Technologie. Die Bilder sollen dank der Nanokristalle, die besonders reine Farbsequenzen abstrahlen, brillant und leuchtend erscheinen, Farbtiefe und Farbspektrum ihresgleichen suchen. Der Farbraum ist der derzeit größte unter allen Bildschirmtechnologien, der Stromverbrauch ist geringer als bei LED- oder OLED-Bildschirmen. Im Vergleich zu anderen Geräten sind TVs mit dieser Technologie kostenintensiver. Wie beim HDR-Standard fehlt es auch hier noch an entsprechenden Inhalten.

Auf Smart trimmen: Geht das?

Das Nachrüsten eines TV-Geräts zum Smart-TV ist nicht nur grundsätzlich möglich, es existiert eine solch unübersichtliche Fülle an verschiedenen, aber auch aufwendigen Optionen, das zu tun, dass die einfachste Möglichkeit letztendlich doch der Kauf eines neuen Smart-TV ist.

Den eigentlichen Vorteil eines Smart-TV, nämlich alle Funktionen der multimedialen Unterhaltung in einem einzigen Gerät zu kombinieren, bietet nämlich keine der verschiedenen Nachrüstoptionen. Denn in jedem Fall ist die Anschaffung eines zweiten Gerätes oder eines separaten Elements notwendig. Die zentralen Vorteile und Funktionen eines Smart-TV bieten vermeintlich günstigere Alternativen ebenfalls nicht:

- Keine native App-Unterstützung

- Bildqualität nicht auf dem neuesten Standard moderner LCD- oder OLED-TVs

Technik zum Draufstellen: Die Set-Top-Box

Eine Set-Top-Box stellt man als separate Geräteeinheit üblicherweise auf oder unter den Fernseher. Sie kann für den Empfang digitaler Satellitensignale die Rolle eines Receivers einnehmen und die Satellitensignale in ein für den Fernseher verständliches Format umwandeln. Ein Fernseher ist also in der Lage, digitales Fernsehen zu empfangen, wenn eine entsprechende Set-Top-Box über ein Scart-Kabel an ihn angeschlossen ist. Verfügt die Set-Top-Box über eine CI+-Schnittstelle, empfängt der Nutzer neben dem Angebot digitaler Fernsehsender auch noch zusätzlich das HDTV-Programm.

Neuere Set-Top-Boxen allerdings können weit mehr: IP-fähige Set-Top-Boxen (IPTV-STBs) fungieren als Schnittstelle zwischen TV-Gerät und Internet. Sie werden daher auch als IPTV-Receiver bezeichnet und ermöglichen:

- den Empfang von IPTV, also Fernsehen über das Internet

- den Abruf elektronischer Programminformationen

- die Aufnahme von Inhalten, sofern die Box über eine Festplatte verfügt

- den Empfang von HDTV

- den Abruf von Inhalten on Demand von Streaming-Dienstleistern

- das zeitversetzte Fernsehen über die Timeshift-Funktion (Festplatte notwendig)

Für eine qualitativ hochwertige Set-Top-Box sollten Nutzer zunächst den Einkaufspreis von etwa 100 Euro für STBs ohne Festplatte beziehungsweise etwa 350 bis 650 Euro für STBs mit Festplatte veranschlagen. Doch daneben ist auch der erhöhte Stromverbrauch für ein weiteres separates Gerät nicht zu vernachlässigen.

Bekannte IPTV-Angebote sind:

- MagentaTV der Deutschen Telekom

- IPTV von 1&1

- Vodafone IPTV

Wer diese Angebote annimmt, sollte sich allerdings vor Augen führen, dass er sich damit von einem Anbieter abhängig macht, nicht nur was den Empfang von IPTV, sondern gleichzeitig auch Internet- und Telefonempfang betrifft. Denn IPTV- und Breitbandanbieter müssen in aller Regel identisch sein. Daher sollten sich Interessenten vorab informieren, ob der momentane Internetprovider überhaupt eine Breitbandverbindung und IPTV für den eigenen Wohnort anbieten kann.

Streaming-Sticks

Streaming-Sticks sind eine vergleichsweise günstige Nachrüstoption, um eine schnelle Einbindung des TV-Geräts ins Internet zu erzielen. Neben den bekannten Produkten mit Sprachsteuerung Amazon Fire TV Stick und Google Chromecast bieten auch Intel oder Microsoft Streaming-Sticks an.

Wer einen Streaming-Stick anschafft und ihn in den HDMI-Port seines Fernsehgerätes einführt, bindet es in sein WLAN-Netzwerk ein. Streaming-Dienste wie Amazon Prime, Netflix, Maxdome oder Sky sind somit über das Fernsehgerät erreichbar. Allerdings ist jeder Stick in der Auswahl der verfügbaren Dienste begrenzt. Kein Stick bietet vollen und unbegrenzten Zugang zu allen Angeboten. Oft ist ein weiteres Abo, beispielsweise ein Amazon-Prime-Abo beim Fire TV Stick, notwendig, um die Funktionen überhaupt ausschöpfen zu können. Die Auswahl des passenden Sticks will daher vorab wohl überlegt sein.

Nicht zu verwechseln sind die selbstständig funktionierenden Streaming-Sticks mit den sogenannten Dongles. Dongles spiegeln lediglich die Inhalte, die über ein Tablet oder Smartphone wiedergegeben werden, und projizieren die Inhalte über sogenanntes Screen-Mirroring auf ein Fernsehgerät. Ohne primäre Wiedergabequelle sind sie also nutzlos. Dennoch benötigen auch viele Streaming-Sticks den Einsatz eines Smartphones oder einer separaten Fernbedienung, um wichtige Funktionen zu steuern und nutzen.

Welches Zubehör lohnt sich?

Die Entscheidung für einen neuen Smart-TV ist gefallen, er hat bereits seinen Platz im heimischen Wohnzimmer eingenommen und sein brillantes Bild strahlt gestochen scharf. Was jetzt noch zum vollendeten Multimedia-Genuss fehlt, sind ein dem beeindruckenden Bild ebenbürtiger Klang und natürlich spannende Inhalte, die auf dem neuen Fernseher erstrahlen können. Wir zeigen auf, über welche Anschaffungen es sich nachzudenken lohnt, um das Fernseherlebnis mit dem Smart-TV noch weiter zu verbessern.

Perfekter Klang zu perfektem Bild

Die in Smart-TVs verbauten Lautsprechersysteme überzeugen in aller Regel mit guter Qualität. Echten Filmenthusiasten, die authentisches Kino-Feeling in den eigenen vier Wänden erzeugen möchten, wird dies dennoch nicht genügen. Ein externes Soundsystem für perfekten Raumklang muss her!

Heimkino-Soundsysteme bestehen meist aus fünf, sieben, neun oder elf Lautsprechern sowie einem Subwoofer. Durch die Vielzahl an Lautsprechern, die optimalerweise rund um und über dem Sitzbereich platziert werden, entsteht ein 360-Grad-Raumklangerlebnis. Von echtem 3D-Sound spricht man im Fall eines 11.2-Soundsystems. Bedenken muss der Heimkino-Fan allerdings, dass er die Boxen normalerweise untereinander verkabeln muss. Wer Kabelsalat vermeiden möchte, kann inzwischen auch getrost zu kabellosen Lautsprechersystemen greifen.

Wer über weniger Platz verfügt und nicht die Möglichkeit hat, mehrere Boxen an verschiedenen Stellen des Raums unterzubringen, sollte alternativ zu einem 2.1-Soundsystem, bestehend aus Soundbase/Subwoofer und Soundbar, oder zu einer einfachen Soundbar greifen, die ein differenziertes und dennoch sattes Klangbild mit räumlichem Eindruck erzeugt, obwohl die Boxen allesamt platzsparend unter dem TV-Bildschirm in einer kompakten Leiste zusammengefasst sind.

Mathematik für Klangfans

Im Zusammenhang mit TV-Lautsprecheranlagen trifft man zwangsläufig auf die Zahlenkombinationen 2.1, 5.1 oder 7.1. Deren Bedeutung ist simpel: Die erste Zahl steht für die Anzahl der Lautsprecher, die zweite für die Anzahl der Subwoofer, aus denen sich das Gesamtsystem zusammensetzt. Ein 5.1-System besteht also aus fünf Boxen und einem Subwoofer. Eine Soundbar plus Subwoofer läuft in aller Regel als 2.1-System.

Hochauflösende Inhalte

Für hochauflösende Inhalte und gestochen scharfes Filmvergnügen hat die DVD längst ausgedient. Die Blu-Ray-Disc ist der offizielle High-Definition-Nachfolger der DVD. Nur die Blu-Ray-Technologie hält die Speicherkapazitäten vor, um solche umfangreichen Informationen zu beherbergen. Um die Inhalte von Blu-Ray-Disks mit dem Smart-TV ansehen zu können, bedarf es eines separaten Blu-Ray-Players. Da diese abwärtskompatibel sind, kann der Nutzer auch DVDs mit ihm wiedergeben.

Wer gern Videogames auf der Konsole spielt, kann sich die Anschaffung eines separaten Blu-Ray-Players mitunter sparen. Die PlayStation 3 und ihre Nachfolgerin, die PlayStation 4, verfügen über Blu-Ray-Laufwerke und sind in der Lage, die Inhalte wiederzugeben. Die Xbox One ist hierzu ebenfalls in der Lage, die Xbox One S und Xbox One X bieten gar ein Ultra-HD-Blu-Ray-Laufwerk. Jede der Spielkonsolen verbindet der Nutzer ebenso wie einen reinen Blu-Ray-Player über ein HDMI-Kabel mit dem Smart-TV.

Exklusive Programme

Wer Kunde des Pay-TV-Senders Sky ist, kann dessen Inhalte nicht ohne Weiteres mit dem Smart-TV wiedergeben. Der Anbieter versendet auf Anfrage hierfür ein Modul, welches der Smart-TV-Besitzer in den CI+-Schacht an seinem Gerät einführen kann. So steht auch dem Pay-TV-Filmgenuss oder exklusiven Sportereignissen nichts mehr im Wege.

Smart-TV im Test

Achtung: Es handelt sich hierbei um einen Smart-TV-Vergleich. Die vorgestellten Produkte haben wir keinem Test unterzogen.

Deutschlands renommierteste Testinstitution, Stiftung Warentest, veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Testberichte von Fernsehgeräten. Insgesamt enthält die Test-Datenbank inzwischen über 360 verschiedene Fernsehgeräte, die sich seit dem Jahr 2016 dem Testverfahren stellten. Zum Zeitpunkt unserer Recherchen umfasste die Datenbank auch 322 internetfähige TV-Geräte, darunter auch viele Smart-TVs. Die Testkriterien decken dabei verschiedenste Aspekte ab. Dazu zählen einzelne Testbewertungen für die Bildqualität, die Bildqualität bei der Wiedergabe schneller Bewegungen, den Ton, die Handhabung, die Vielseitigkeit des Geräts sowie die Umwelteigenschaften.

Als ein Ergebnis des Tests ist ein Trend festzustellen: Die kleineren Geräte von 32 oder 34 Zoll Bildschirmdiagonale verschwinden allmählich vom Markt, wohingegen größere Geräte mit 55 oder 65 Zoll Bildschirmdiagonale einen immer größer werdenden Marktanteil für sich beanspruchen. Mit dem Testurteil „Gut“ bewertete Geräte gibt es sogar erst ab 40 Zoll Bildschirmdiagonale. Der Test ergab zudem, dass OLED-Fernsehgeräte insgesamt in puncto Bildqualität klar die Nase vorn haben. Im Einzelfall stechen jedoch auch getestete LCD-Fernseher positiv heraus.

Das Verbrauchermagazin Öko-Test nahm im Jahr 2014 in Kooperation mit der Fachzeitschrift CHIP einen Test von LCD-Fernsehern vor. Die Auswahl der Testprodukte beschränkte sich dabei allerdings auf Geräte mit 40 und 42 Zoll Bildschirmdiagonale. Zudem durchliefen den Test nur die energieeffizientesten Geräte der jeweiligen Hersteller. Neben der Bildqualität legte Öko-Test besonderes Augenmerk auf Gasemission und Stromverbrauch der TV-Geräte. Da der Test bereits einige Jahre alt ist und keine gesonderte Testkategorie für Smart-TVs vorgesehen war, ist eine Neuauflage wünschenswert.

Bekannte Hersteller von Smart-TVs sind:

- Samsung

- LG

- Philips

- Sony

- Panasonic

- Hisense

- Telefunken

| Abb. 1–2: © Netzvergleich | Abb. 3: © LoloStock / stock.adobe.com | Abb. 4: © terovesalainen / stock.adobe.com | Abb. 5: © Daniel Krasoń / stock.adobe.com | Abb. 6: © Netzvergleich | Abb. 7–9: © Gemeinfrei | Abb. 10–13: © Netzvergleich | Abb. 14: © Tizen Project | Abb. 15: © LG Electronics Deutschland GmbH | Abb. 16: © Google LLC | Abb. 17: © Mozilla Corporation | Abb. 18: © Andrey Popov / stock.adobe.com | Abb. 19: © UHD ALLIANCE | Abb. 20: © grandfailure / stock.adobe.com | Abb. 21: © iryna_l / stock.adobe.com | Abb. 22: © alexlmx / stock.adobe.com | Abb. 23: © 4th Life Photography / stock.adobe.com | Abb. 24: © Maxim Tupikov / stock.adobe.com |

3.437 Bewertungen

3.437 Bewertungen