Digitalkamera Kaufberatung: So wählen Sie das richtige Produkt

- Das Wichtigste in Kürze

- Digitalkameras gibt es in den verschiedensten Modellvarianten in einem breiten Preissegment.

- Auf dem Markt sind sowohl Digitalkameras für Einsteiger als auch für ambitionierte Hobbyfotografen sowie für Profis erhältlich.

- Für die digitalen Kamera-Modelle ist eine breite Palette an nützlichem Zubehör erhältlich: Speichererweiterungen, Stative, Blitzlichter.

- Die verschiedenen Modelle haben jeweils bauartbedingte Vor- und Nachteile, die wir im Folgenden aufzeigen.

Warum eine moderne Digitalkamera sinnvoll ist und viel Freude bereiten kann

Eine Digitalkamera ermöglicht es Nutzern, den perfekten Moment immer und überall festzuhalten. Egal, ob eine Landschaftsaufnahme in der Natur, ein Familienfest mit vielen Gästen oder die ersten Schritte des Nachwuchses: Mit einer Digitalkamera ist das Ergebnis sofort da, Nutzer können es sich auf dem Display ansehen. Die Wartezeit bis zur Entwicklung des Filmes, die bei der Analog-Fotografie nötig war, entfällt genauso wie die Kosten für die Entwicklung sowie das Problem eines vollen Filmes. Denn Nutzer können die Fotos direkt auf der Kamera anschauen oder auf Tablet, Laptop und Computer übertragen und auf diesen Geräten betrachten. Nicht gelungene Fotos, etwa solche, die verwackelt, überbelichtet oder zu dunkel sind, können die Fotografen direkt löschen und bei Bedarf ein neues Foto mit dem gleichen Motiv schießen. Auf der Speicherkarte ist in der Regel Platz für einige Hundert oder Tausend Fotos. Sämtliche moderne Kamera-Modelle können zudem auch Filmen: Videos sind nichts anderes als viele hintereinander gereihte Fotos mit Ton. Viele Modelle lassen sich um ein externes Mikrofon aufrüsten, um bessere Tonqualität zu erreichen.

Es besteht die Möglichkeit, die nicht gelungenen Bilder auszusortieren und nur die besten auf Fotopapier auszudrucken. Das drückt die Kosten, vor allem bei großen Mengen an Fotos. Ein weiterer Vorteil: Selbst Jahre nach dem Schnappschuss erhalten Nutzer problemlos Abzüge. Das lästige Suchen nach den Negativen entfällt. Zudem altern digitale Bilder nicht. Sofern sie richtig gesichert sind, gibt es keine Qualitätseinbußen. Damit sie nicht verlorengehen, sollte der Nutzer sie auf externen Medien speichern und gegebenenfalls Backups erstellen.

Fotos richtig sichern

Das Abspeichern von Fotos auf bloß einem Gerät ist definitiv nicht zu empfehlen. Bei einem Festplattenfehler ist ein Totalverlust der Fotos möglich. Deshalb sollten Nutzer die Daten unbedingt auf mehreren Geräten ablegen. Empfehlenswert sind auch zusätzliche Sicherungen auf USB-Sticks oder externen Festplatten, die idealerweise nicht am gleichen Ort aufbewahrt werden. Hier besteht die Gefahr, dass die Daten bei einem Feuer- oder Wasserschaden zerstört werden. Daher bietet sich die Sicherung der Daten in einer Cloud an. Vergleichen Sie die verschiedenen Anbieter hinsichtlich Serverstandort, Sicherheit und Datenschutz.

Weitere Vorteile einer Digitalkamera: Nutzer haben die Möglichkeit, Bilder einfach und kostenlos per E-Mail zu versenden oder auf einer Homepage beziehungsweise in sozialen Medien hochzuladen. Oftmals besitzen Digitalkameras verschiedene Programm-Modi, die bereits während des Fotografierens Effekte wie rote Augen, einen zu dunklen Hintergrund oder Unschärfen vermeiden. Hat das nicht funktioniert, gibt es die Möglichkeit, diese unerwünschten Effekte im Nachhinein per Software auszubessern.

Welche Kriterien sollte die Kamera auf jeden Fall erfüllen?

Beim Kauf der Kamera gibt es eine Vielzahl von Kriterien zu vergleichen. Je nach Anwendungswünschen verschieben sich die technischen Schwerpunktsetzungen. Während viele Detailfunktionen für den Anfänger, der Spaß an Schnappschüssen hat, weniger von Bedeutung sind und mit einem abschreckenden Preis einhergehen, können erfahrene Foto-Profis mit rudimentären Digitalkameras, die viele Funktionen vermissen lassen, nichts anfangen. Wir gehen im Folgenden näher auf verschiedene Ausstattungsmerkmale ein.

Kameratyp und dessen Größe: Abwägung zwischen Vor- und Nachteilen verschiedener Größen

Der Digitalkamera-Markt ist groß, bisweilen sogar unübersichtlich. Ob Kampaktkamera, Bridgekamera, Systemkamera oder Spiegelreflexkamera: Sie alle bringen ihre Eigenheiten mit und eigenen sich jeweils für unterschiedliche Anwendergruppen. Dazu noch unzählige Hersteller, wie Canon, Nikon, Olympus, Panasonic oder Sony. Mehr dazu lesen Sie im Kapitel 3. An dieser Stelle geht es hauptsächlich um die Vor- und Nachteile der Baugrößen. Von der Gehäusegröße ist letztlich auch die Bildqualität abhängig. In sehr kleine Gehäuse kann lediglich ein kleiner Bildsensor verbaut werden. Je größer das Gehäuse, desto mehr Platz verbleibt für die verbaute Technik. Von größeren Kamera-Modellen ist also in der Regel eine höhere Qualität zu erwarten.

Natürlich haben kompakte Kameras viele Vorteile: Sie sind klein und leicht, sodass der Nutzer sie im Alltag bequem mit sich tragen kann. Schwere und unhandliche Modelle werden mit höherer Wahrscheinlichkeit öfter zu Hause gelassen. Moderne Kompaktkameras erzielen trotz ihrer Größe beachtliche Ergebnisse.

Die geringe Größe bringt aber auch ein paar Nachteile mit sich: Je kleiner das Gerät ist, desto schwieriger ist die Bedienung. Die Knöpfe sind weniger komfortabel erreichbar und viele Einstellungen müssen Nutzer über das Menü vornehmen, weil für direkte Wahlhebel eventuell zu wenig Platz vorhanden ist. Auch für ein Display bleibt wenig freie Fläche. Entweder verzichten die Hersteller ganz darauf (selten) oder es fällt entsprechend kleiner aus.

Auflösung: Megapixelzahl allein nicht aussagekräftig

Die Auflösung ist ein Kriterium, das bei der Auswahl einer Kamera oftmals in den Vordergrund gestellt wird. Die Hersteller übertrumpfen sich gegenseitig in ihren Angaben. Dabei ist dieser Wert allein nicht besonders aussagekräftig. Die Auflösung, also die Anzahl der Bildpunkte, reicht nämlich nicht aus, um eine Aussage zur Bildqualität zu treffen. Eine Kamera mit einer hohen Megapixelangabe, beispielsweise 25 Megapixel, eignet sich prinzipiell für hochauflösende Aufnahmen, die auch großformativ gedruckt werden können. Trotz der hohen Auflösung kann es dabei aber zu einem starken Bildrauschen kommen. Die Angabe einer Mindest-Pixelzahl ist ohne die Spezifikation des Bildsensors nicht sinnvoll. Smartphones werben etwa mit hohen Megapixel-Angaben, allerdings sollten aktuelle Kompaktkamera-Modelle aufgrund der größeren Bauweise die Foto-Qualität eines Smartphones übertreffen.

Bildrauschen

Als Bildrauschen bezeichnet man eine Verschlechterung der Fotoqualität, die nicht auf den Bildinhalt zurückzuführen ist. „Falsche“, also in ihrer Farbe und Helligkeit vom tatsächlichen Motiv abweichende Pixel, stören die originalgetreue Abbildung. Je höher der Rauschanteil ist, desto stärker ist die Detailauflösung beeinträchtigt.

Bildsensor: Je kleiner, desto wahrscheinlicher wird das Bildrauschen

Der Bildsensor ist das wichtigste Bauteil einer Digitalkamera: Hier werden die Bildpunkte auf elektrischem Wege festgehalten, bevor sie auf dem Speichermedium abgelegt werden. Hier gilt die Regel: je größer der Bildsensor ist, desto wahrscheinlicher sind gestochen scharfe Fotos. Ist die Oberfläche des Sensors größer, kann mehr Licht auf die vorhandene Fläche fallen. Besonders bei dunklen Lichtverhältnissen ist der Unterschied schnell auszumachen. Kleine Sensoren tendieren schneller zu Bildrauschen. Eine Vielzahl von Pixeln sind hier auf vergleichsweise kleiner Fläche angeordnet. Das ist vor allem bei Kompaktkameras ein Problem, da in diesen sehr kleine Bildsensoren verbaut sind. Kaufinteressenten sollten ihre Entscheidung also auf keinen Fall nur von der Angabe der Kameraauflösung abhängig machen. Sie sollten zusätzlich die Angaben bezüglich der Größe des Bildsensors und die Größe der einzelnen Pixel (Pixeldichte) im Auge behalten.

Objektiv: Anwendungswunsch und Zoomfaktor entscheidend

Neben der Qualität des Bildsensors haben auch die optischen Bauteile einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität des Bildes. Nutzer, die Objektive vergleichen, sollten sich auf keinen Fall von besonders großen Zoombrennweiten beeindrucken lassen. Zwar können damit weit entfernte Motive stark herangezoomt werden, allerdings verringert sich dadurch die Lichtstärke des Objektivs deutlich. Generell gilt: Ist das Motiv zu klein beziehungsweise zu weit entfernt, sollten die Nutzer die Distanz verringern, da durch optischen Zoom, vor allem aber durch den digitalen Zoom die Bildqualität rapide abnimmt.

Vergrößerung per Software: der Digital-Zoom

Nahezu alle Kamera-Modelle bieten neben dem optischen Zoom noch eine weitere Möglichkeit ein Bild beziehungsweise einen Bildausschnitt zu vergrößern: den digitalen Zoom. Dabei werden die einzelnen Bildpunkte durch den Kamera-Prozessor künstlich „hochgerechnet“, es werden also Bildpunkte eingefügt, um das Bild größer zu machen. Dieses Verfahren wirkt sich immer zu Lasten der Bildauflösung aus. Nur mit Bedacht eingesetzt, liefert es brauchbare Bilder. Bis zu welcher Vergrößerungsstufe es ordentliche Ergebnisse liefert, sollten Anwender im Einzelfall testen. Verwackeln Fotos regelmäßig – egal ob nach optischem oder digitalem Zoom – sollten Nutzer über die Anschaffung eines Statives nachdenken. Hilfreich sind zudem verbaute Bildstabilisatoren.

Bildstabilisator

Bildstabilisatoren helfen den Fotografen dabei, ein nicht-verwackeltes Bild zu schießen, auch wenn die Aufnahme ohne Blitz erfolgt, das Motiv herangezoomt wird oder bewegte Bilder aufgenommen werden. Derartige Fotografie-Konstellationen sind besonders anfällig für unscharfe Aufnahmen. Abhilfe schafft entweder die Verwendung eines Statives oder die Nutzung eines Bildstabilisators. Bei Mittelklasse-Modellen gehören diese inzwischen zur Standardausrüstung. Interessenten müssen hier zwischen optischen, mechanischen und digitalen Stabilisatoren unterscheiden: Käufer sollten darauf achten, dass zumindest ein mechanischer Bildstabilisator verbaut ist – digitale Bildstabilisatoren sind dagegen eher als Notlösung aufzufassen und sollten nur in Ausnahmefällen verwendet werden, da solche Bilder qualitativ hinter der mechanischen Variante zurückbleiben.

Optischer Bildstabilisator

Bei der optischen Stabilisierungsmethode sorgen schwingend gelagerte Linsen dafür, dass Gegenbewegungen ausgeglichen werden und das Motiv auch bei Rucklern scharf bleibt.

Mechanischer Bildstabilisator

Die mechanische Stabilisierungsmethode funktioniert auf eine ganz ähnliche Weise: Hierbei wird der Bildsensor, der im Kameragehäuse unterbracht ist, entsprechend der Kameraführung bewegt, um Schwingungen auszugleichen und Unschärfen vorzubeugen.

Digitaler Bildstabilisator

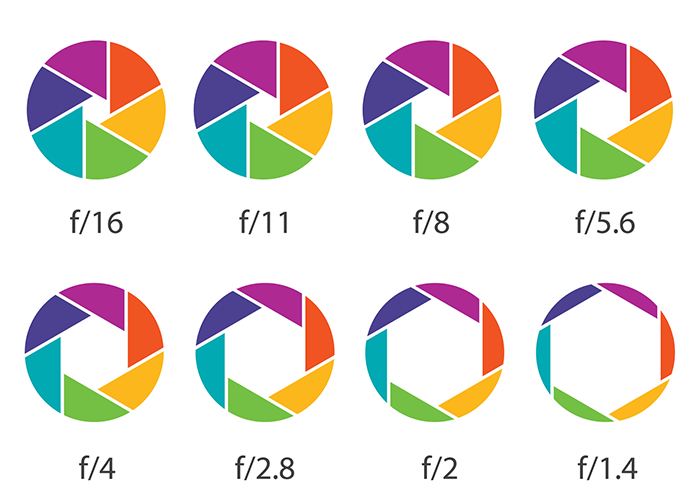

Der digitale Bildstabilisator regelt während der Aufnahme die ISO-Empfindlichkeit hoch. Das verkürzt die für die Aufnahme notwendige Belichtungszeit. Da die Blende unter diesen Einstellungen für eine kürzere Zeit geöffnet ist, sinkt das Risiko verwackelter Aufnahmen. Diesen Modus sollten Fotografen allerdings nur mit Bedacht einsetzen, da sich mit steigender ISO-Zahl auch das Risiko für Bildrauschen erhöht.

Elektronischer Sucher

Mit einem elektronischen Sucher betrachten Fotografen das Motiv wie bei einem optischen Sucher durch ein kleines Sucherloch an der Oberseite der Kamera. Im Gegensatz zum optischen Pendant wird bei diesem System ein virtuelles Bild auf einen sehr kleinen Bildschirm im Sucher geworfen, der vom Fotografen bereits getroffene Einstellungen berücksichtigt und in einem Live-View-Modus anzeigt. Nutzer sehen hierbei dasselbe Bild, das bei Auslösung auf der SD-Speicherkarte abgelegt wird.

Vorteile

- Berücksichtigung diverser Bildeinstellungen

- Voreinstellung eines Dioptrienausgleiches

- Verwendung zur Bildbetrachtung möglich

- Motiv immer in kompletter Bildfeldabdeckung

Nachteile

- Elektrische Energie notwendig

- Verzögerung bei bewegten Bildern vergleichsweise hoch

Entscheidend für die Belichtung: ISO-Wert, Blende, Verschlusszeit

Verschiedene Faktoren haben einen entscheidenden Einfluss auf die Lichtempfindlichkeit der Kamera. Die durch den Nutzer vorgenommenen Einstellungen haben Einfluss auf das Gelingen einer Aufnahme. Sind diese nicht auf die Umweltbedingungen (Dunkelheit, blendende Sonne, Regen) angepasst, sind die Fotos unscharf beziehungsweise unter- oder überbelichtet.

Die ISO-Zahl beeinflusst dabei konkret die Lichtempfindlichkeit: Geringe ISO-Werte von 200 oder 100 werden eingesetzt, wenn eine geringe Lichtempfindlichkeit gewünscht wird. Diese Einstellung eignet sich für Bilder im Freien, die an einem wolkenlosen, sonnigen Tag entstehen. Zieht aber etwa Bewölkung auf oder es beginnt zu dämmern, müssen Nutzer bei gleichbleibender ISO-Einstellung entweder die Blende weiter öffnen oder Belichtungszeit erhöhen. Beides sorgt für einen stärkeren Lichteinfall. Da sich bei langer Belichtungszeit die Gefahr des Verwackeln deutlich erhöht, da das Stillstehen über einen längeren Zeitraum für Nutzer anstrengend ist, empfiehlt sich die Verwendung eines Statives. Ist beides nicht möglich, erhöhen Nutzer den ISO-Wert, um dunklen Aufnahmen entgegenzuwirken. Je höher dieser Wert eingestellt wird, desto empfindlicher reagiert der Bildsensor auf einfallendes Licht. Sehr hohe ISO-Werte eignen sich daher für dunkele Innenräume, in denen die Verwendung eines externen Blitzgerätes ausgeschlossen ist (beispielsweise in einer Kirche). Ein Autofokus übernimmt viele dieser manuellen Einstellungs-Optionen und versucht, ein bestmögliches Ergebnis zu liefern.

Verschiedene Digitalkamera-Typen

Während die Anzahl der verwendeten Analog-Kameras kontinuierlich zurückgeht, besitzen laut der Zeitung WELT 2016 bereits 74 Prozent der deutschen Privathaushalte mindestens eine Digitalkamera. Das Smartphone wird gern für Schnappschüsse im Alltag genutzt; viele präferieren bei besonderen Anlässen wie Familienfeiern oder dem Urlaub jedoch eine Digitalkamera. Die Vielfalt auf dem Kameramarkt ist groß. Dabei unterscheiden sich die Modelle in ihren Anwendungsmöglichkeiten. Zu den Kameras mit fest eingebauten Objektiven zählen die Kompaktkameras und die Bridgekameras. Bei den spiegellosen Systemkameras sowie den Spiegelreflexkameras besteht für Nutzer die Möglichkeit, die Objektive zu wechseln. Wir zeigen die Stärken und Schwächen der einzelnen Digitalkamera-Varianten auf.

Kompaktkameras: handlich und einfache Bedienweise

Einfache und somit vergleichsweise günstige Kompaktkameras sind ideale Einsteigergeräte. Derartige Modelle haben eine mittlere Bildauflösung auf einer kleinen Bildsensor-Fläche. Das Angebot reicht vom billigen Anfängersegment bis hin zur Profiware – deswegen lässt sich auch keine exakte Käufergruppe definieren, da selbst professionelle Fotografen auf gute Kompaktkameras setzen, da diese für manche Begebenheiten optimal ausgerüstet sind. Das Objektiv ist hierbei nicht wechsel-, dafür aber in einigen Fällen versenkbar. Der Brennweitenbereich ist bei den Einsteiger-Modellen in der Regel sehr begrenzt; einige Modelle verfügen über gar keinen Zoomfaktor. Die Bildstabilisierung erfolgt meist digital, optische Bildstabilisatoren sind in der Regel nicht vorhanden. Mit steigendem Preis kommen Features wie größere Bildsensoren, ein großer, klappbarer Bildschirm, ein elektronischer Sucher für eine bessere Sicht auf das Motiv, Drahtlos-Technologien zur schnelleren und einfacheren Datenübertragung ohne Kabel sowie ein Fernauslöser dazu.

Kompaktkameras

Kompaktkameras lassen sich nicht in ein Raster für eine bestimmte Nutzergruppe einordnen. Das kompakte Gehäuse verrät noch nichts über die verbaute Technik. Die Produktpalette reicht von günstigen Einsteigergeräten unter 100 Euro bis zu hochwertigen Kompaktkameras, die mit einem Mehr an Technik ausgestattet sind und daher auch deutlich teurer ausfallen können. Weit verbreitet sind Digitalkameras der Panasonic Lumix-, der Nikon Coolpix-, der Canon PowerShot– sowie der Sony Cyber-shot-Reihe.

Bridgekameras: Preiswerte Modelle mit oftmals beeindruckenden Zoomeigenschaften

Bridgekameras verfügen wie auch die Kompaktkameras meist über einen vergleichsweise kleinen Bildsensor. Das macht sie für eine breitere Masse erschwinglich. Die gesamte Technik ist in einem großen Gehäuse, ähnlich einer Spiegelreflexkamera, untergebracht. Das ermöglicht mehr Platz für Bedienelemente wie Schalter und Knöpfe, sodass Nutzer Bildeinstellungen ohne kompliziertes und zeitaufwendiges Navigieren im Menü vornehmen können. Mit der Bauweise geht auch ein vereinfachtes Handling einher: Griffmulden am Gehäuse sorgen für ein Plus an Komfort. Die Objektive in diesen Modellen sind fest verbaut und verfügen im Vergleich zu einfachen Kompaktkameras über eine größere Brennweite sowie eine höhere Lichtstärke. 15- bis 20-fache Zoom-Objektive sind keine Seltenheit. Bridgekameras sind also eine Brücke zwischen Kompaktkameras und Systemkameras mit Wechselobjektiven.

Bridgekameras

Neben den Programmautomatiken, die von den Kompaktkameras bekannt sind, bieten Bridgekameras auch einige manuelle Modi. Sie eignen sich daher für ambitionierte Hobby-Fotografen, die sich in die technischen Fotografie-Grundlagen einlesen und erste Schritte Richtung Profi-Fotografie machen möchten.

Die meisten neueren Modelle verfügen über einen elektronischen Sucher. Es handelt sich dabei um einen Bildschirm, der über ein optisches System ein virtuelles Bild anzeigt. Ganz nach dem WYSIWYG-Prinzip („What you see is what you get“) fotografieren Nutzer genau das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Der Sucher zeigt die Bilder also zu jedem Zeitpunkt exakt so an, wie sie bei Betätigung des Auslösers auf der Speicherkarte landen würden. Zudem werden zusätzliche Informationen, etwa zur Belichtungszeit, sowie auf Wunsch ein künstlicher Horizont und eine Wasserwaage eingeblendet. Das hilft Anwendern bei der Motivausrichtung. Zudem lesen sie hier Informationen zur Blende, Brennweite und Tiefenschärfen aus und passen diese Einstellungen bei Bedarf an. Ähnlich den Kompaktkameras bestimmen die Bridgekameras von Canon, Nikon, Panasonic und Sony den Markt.

Systemkameras

Systemkameras bilden sozusagen das Gegenstück zu Kameras mit fest eingebautem Objektiv. Das Gehäuse bildet mit den modularen Anbauteilen ein System: Je nach Einsatzzweck können Objektive über den sogenannten Bajonett-Anschluss ausgetauscht werden. Zudem verfügen viele Geräte über einen Schlitten auf der Oberseite, auf dem sich Peripheriezubehör, wie etwa ein Blitzgerät, montieren lässt.

Bei der Gehäusegröße bestehen große Unterschiede: Während einige Modelle die Größe einer Kompaktkamera kaum überschreiten, reichen andere an die Maße einer Spiegelreflexkamera heran. Die Gehäusegröße hängt vor allem von dem Ausstattungsumfang ab. Kleinere Modelle besitzen Bildsensoren im mittelgroßen Four-Thirds- oder APS-C-Format. Im Vergleich zu einer Kompaktkamera bedeuten diese aber bereits einen enormen Flächenzuwachs.

In der Mittelklasse werden mitunter Geräte mit einem größeren Gehäuse angeboten. Das größere Gehäuse soll das Handling der Kameras vereinfachen. Die Modelle im Hochpreis-Segment ähneln in ihrer Bauweise den Spiegelreflex-Modellen: Sie besitzen einen elektronischen Sucher, verfügen über externe Bedienelemente und bieten damit erfahreneren Nutzern viele Einstellungsmöglichkeiten. Generell ist die Bildsensorfläche deutlich höher als bei Kompaktkameras. Dadurch wird Bildrauschen wirkungsvoll vorgebeugt. Die Bildqualität ist dementsprechend höher. Für Systemkameras ist grundsätzlich die größte Zubehörpalette verfügbar.

Allen Systemkameras ist eines gemein: Sie verfügen über keinerlei Spiegel

Ein technisches Merkmal haben alle Systemkameras. Sie verfügen im Gegensatz zu den Spiegelreflexkameras über keine Spiegel, die das einfallende Licht durch das Objektiv und einen optischen Sucher leiten. Die Sensoren liegen bei diesen Gerätetypen stattdessen neben dem eigentlichen Bildsensor oder sind in diesen integriert. Man spricht auch von einer „spiegellosenSystem-Digitalkamera beziehungsweise DSLM (Digital Single Lens Mirrorless). Der Sucher funktioniert dabei nicht optisch, indem er ein umgelenktes Licht direkt darstellt, sondern elektronisch: Die Bilder werden vom Sensor umgesetzt und auf den kleinen Bildsensor gespeist.

Im Analogfotografie-Bereich kommen solche Systemkameras bereits seit langer Zeit zum Einsatz. Anwender schätzten die flexiblen Einsatzmöglichkeiten und die geringe Auffälligkeit durch die oftmals geringe Baugröße. Im Digital-Segment wurde die Technik erst vergleichsweise spät wiederentdeckt. Doch die Vorteile gelten hier selbstverständlich ebenso und daher haben viele Anbieter Systemkameras im Angebot. Sie haben sich sogar teilweise auf Komponentenstandards geeinigt: So verwenden viele Hersteller Four-Thirds-Bildsensoren. Durch einheitliche Bajonett-Anschlüsse können Objektive verschiedener Hersteller verwendet werden.

Systemkameras eignen sich daher vor allem für Anwender, denen die Bildqualität einer Kompaktkamera mit fest verbautem Objektiv nicht mehr ausreicht. Ebenso ist eine Systemkamera für Nutzer sinnvoll, die viel unterwegs sind, etwa auf Reisen: Sie profitieren von einem Gerät, dass an die Qualität einer Spiegelreflex herankommt, aber deutlich leichter ist und sich dadurch flexibler einsetzen lässt. Da kein Spiegel verbaut ist, entfällt das mechanische Klacken. Daher kann eine Systemkamera bei Anlässen, bei denen eine Spiegelreflex stören könnte, beispielsweise eine Hochzeit, problemlos eingesetzt werden. Verfügt das Modell über einen elektronischen Sucher, profieren vor allem Anfänger, da das Bild dort unter Berücksichtigung aller Einstellungen so angezeigt wird, wie es später auf dem Speicher abgelegt wird.

Spiegelreflexkameras

Eine Spiegelreflexkamera ist auch eine Systemkamera: Die Technik sitzt in einem Gehäuse, und die Kameras lassen sich modular mit vielerlei Zubehör (wie Objektiven oder einem Blitzgerät) bestücken. Im Gegensatz zu anderen Geräten besitzt eine DSLR (Digital Single Lens Reflex, deutsch: digitale einäugige Spiegelreflexkamera) einen Spiegel im Inneren, der das einfallende Licht an den Bildsensor, den optischen Sucher und, sofern vorhanden, an einen separaten Autofokus-Sensor leitet.

Bei einer Spiegelreflexkamera wird das einfallende Licht über ein Prisma oder über Spiegelflächen an den optischen Sucher geleitet. Durch diesen sieht der Fotograf das Motiv im Gegensatz zu einem elektronischen Sucher, wie er etwa in Systemkameras verbaut ist, unmittelbar. Es tritt keine Verzögerung auf und er hat das komplette Bildfeld im Auge.

Spiegelreflexkameras eignen sich vor allem für ambitionierte Hobbyfotografen und Profis, die schnelle Bewegungen wie Sportereignisse einfangen wollen. Der größte Vorteil einer DSLR ist die Fülle an manuellen Einstellungsmöglichkeiten. Diese benötigen aber auch ein große Maß an Einarbeitungszeit. Nutzer, die größtenteils auf den Automatik- oder Halbautomatik-Modus zurückgreifen, benötigen nicht unbedingt eine Spiegelreflexkamera, denn der Anschaffungspreis liegt über dem einer Kompakt-, System- oder Bridgekamera.

Extras – Display und Verbindungstechnologien

Einige Kameras verfügen über Extrafunktionen, die Nutzern die Anfertigung qualitativ hochwertiger Fotos und das Kamerahandling vereinfachen.

Display: Größe und verschiedene Ausführungen

Zusätzlich zum optischen oder elektronischen Sucher verfügen Digitalkameras oftmals über ein zusätzliches Display. Über dieses nehmen die Nutzer verschiedene Einstellungen bezüglich des Bildausschnittes, des Kontrastes und der Belichtungszeit vor. Einige Modelle verfügen über ein schwenkbares Display: Mit ihm sind Selbstportraits und Aufnahmen aus ungewöhnlichen Perspektiven, etwa um schwer zugängliche Ecken, möglich. Technisch einfachere und somit oftmals auch preisgünstigere Digitalkameras besitzen in der Regel ein 2,7 Zoll großes Display. Verbaut ist in den allermeisten Modellen aber ein etwas größeres Display mit einer Bildschirmdiagonale von drei Zoll. Neuere Geräte mit einem Android-Betriebssystem verfügen in der Mehrzahl über ein 3,5 bis 4 Zoll großes Display, das die Bedienung über Touch-Gesten erlaubt. Je nach Größe lösen diese mit 230.000 oder 460.000 Pixeln auf. Bei teureren Spiegelreflexkameras sind teilweise sogar Displays verbaut, die mit einer Million Pixeln auflösen.

NFC: Bequemer Datenaustausch über kurze Distanzen

NFC (Near Field Communication) ist eine Funktechnologie für den Nahbereich. Großer Vorteil dabei: Wenn Anwender NFC-fähige Geräte an den meist durch einen Sticker ausgewiesenen Stellen nah genug aneinanderhalten, stellen diese automatisch eine Verbindung her. Auf diese Weise übertragen Nutzer Bilder oder Videos, ohne ein Kabel zu benötigen oder eine drahtlose Verbindung manuell herstellen zu müssen. Allerdings ist die Reichweite sehr gering: Wird die Digitalkamera um wenige Zentimeter verschoben, reißt die Verbindung ab. Zudem ist die Übertragungsgeschwindigkeit mit etwa 0,05 Megabyte pro Sekunde (424 kbit/s) sehr langsam und eignet sich daher eher nicht für die Übertagung ganzer Fotoserien. Einzelne Schnappschüsse können aber bequem zwischen zwei Geräten getauscht werden.

WLAN: Dateien kabellos übertragen, drucken und die Kamera fernsteuern

Dank WLAN-Funktionalität gehört Kabelsalat beim Übertragen von Fotos der Vergangenheit an. Per WLAN lassen sich Fotos und Videos bequem von der Digitalkamera auf Computer, Laptop und Tablet übertragen. Auch die Übertragung auf den heimischen Fernseher wird so ermöglicht, etwa um die Fotos aus dem letzten Urlaub anzusehen. Ein weiteres praktisches Feature: Sofern auch der Drucker eine WLAN-Funktionalität aufweist, drucken Anwender ihre Lieblingsfotos ganz einfach aus. Dabei muss sich der Drucker nicht einmal in der Nähe der Kamera befinden. Eine weitere nützliche Funktion ist die Möglichkeit der Fernsteuerung per Smartphone. Viele Kamera-Hersteller bieten spezielle Apps für Android- und iOS-Geräte an. Auf diese Weise nehmen sie Einstellungen bezüglich der Belichtung, der ISO-Empfindlichkeit und des Weißabgleichs vor. Zudem können sie zoomen, den Blitz auslösen und das Smartphone-Display als Sucherersatz nutzen – wenn auch zeitverzögert. Selbstverständlich ist auch das Auslösen aus der Ferne auf diese Weise möglich.

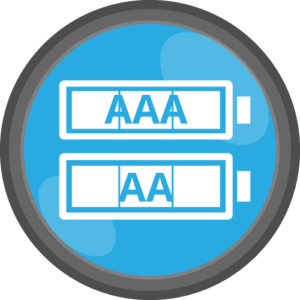

Stromversorgung: Batterien oder Akkus

Bei der Stromversorgung gehen die Hersteller verschiedene Wege: Genormte Akkus oder spezielle Akkupacks sind häufig vertreten, selten können Nutzer auch nicht aufladbare Batterien verwenden. Grundsätzlich sind Akkus Batterien vorzuziehen, auch bei Digitalkameras. Sie sind umweltfreundlicher, da nicht so viele leere Altbatterien anfallen, und Nutzer sparen auch bares Geld, da sie bis zu 1.000-mal wieder aufgeladen werden können. Nach einer gewissen Zeit und entsprechend vielen Auf- und Entladevorgängen stellt sich bei Akkus der sogenannte Memory-Effekt ein: Nutzer können dann nicht mehr die volle Kapazität abrufen, der Akku hält weniger lange durch beziehungsweise ist nach weniger aufgenommenen Fotos leer.

Diese wiederaufladbare Energiequelle kann entweder ein spezieller, herstellerspezifischer Akkublock sein oder in Form mehrerer AA- oder AAA-Standardakkus daherkommen. Im ersteren Fall müssen Verbraucher fast immer das von den Herstellern vertriebene Zubehör erwerben, denn die Passform ist bei den meisten Geräten unterschiedlich.

Sind bei dem Modell hingegen standardisierte Akkus im AA- oder AAA-Format vorgesehen, haben Nutzer eine deutlich größere Markenauswahl. Auch etwa im Urlaub ist es deutlich leichter, im Bedarfsfall passenden Ersatz zu kaufen.

Diese Kameras können im Notfall auch mit Einweg-Batterien in AA- beziehungsweise AAA-Größe betrieben werden. Wichtig dabei ist, dass sich diese nicht aufladen lassen. Sonst besteht die Gefahr, dass sie im Ladegerät auslaufen oder explodieren.

Speicherkarten: mehr Platz für Fotos

Für die meisten Kameranutzer sind sie Pflicht: zusätzliche Speicherkarten. Der interne Speicherplatz der Digitalkameras ist meist arg limitiert. Das SD-Format ist aktuell noch das am weitesten verbreitete. Nutzer sollten auf die Lese- und Schreibgeschwindigkeit sowie den Gesamtspeicherplatz achten. Zudem müssen sie selbstverständlich überprüfen, ob ihre Digitalkamera diese Eigenschaften überhaupt unterstützt. Neuere Modelle setzen teilweise schon auf die kompakteren microSD-Karten. Je nach Kameramodell gibt es eine Obergrenze, wie viel Speicherplatz die Kamera verarbeiten kann. Auf diese Angabe sollten Nutzer beim kauf einer solchen Speicherkarte Acht geben.

Tasche: Sicherer Transport

Eine Kameratasche schützt die Digitalkamera vor Kratzern und Stößen. Die Auswahl ist sehr groß und reicht von der einfachen Schutztasche aus Textilstoff oder Leder bis hin zu Modellen aus Hartplastik, Aluminium oder Neopren. Einige Modelle sind dazu konzipiert, die Digitalkamera zu schützen und in Handtasche oder Rucksack transportiert zu werden, andere weisen Laschen auf, mit deren Hilfe sie am Hosengürtel des Besitzers befestigt werden. Einige Taschen bieten Platz für weitere Akkupacks, Speicherkarten oder sogar für Wechselobjektive oder ein Ministativ.

Ministativ: leicht und handlich

Ministative stellen ein praktisches und leicht zu transportierendes Zubehör für die Kamera dar. Mit einem geringen Eigengewicht und Längen zwischen 15 und 40 Zentimetern passen sie in nahezu jede Tasche und ermöglichen gestochen scharfe Aufnahmen, auch mit einer langen Belichtungszeit. Gruppenfotos sind ebenfalls kein Problem: Selbstauslöser oder Fernsteuerung sorgen für die perfekte Erinnerung.

Drucker: Erinnerungen an die Wand hängen, ins Album kleben oder als Postkarte verschicken

Für den Druck der beliebtesten Schnappschüsse können User entweder einen handelsüblichen Drucker oder einen speziellen Foto-Drucker nutzen. Besonders praktisch ist es, wenn das Gerät entsprechende Drahtlostechnologien mitbringen und die Ausdrucke direkt von der Kamera aus in Auftrag gegeben werden können.

Unterwassergehäuse: Schöne Fotos vom Badeparadies

Mithilfe eines Unterwassergehäuses schießen Urlauber wunderschöne Fotos vom Traumstrand oder dokumentieren die Unterwasserwelt bei ihrem Schnorchel- oder Tauchausflug.

Blitzschuh: „Aufsatteln“ von Zubehör

Ein Blitzschuh, auch Zubehörschuh genannt, ist eine Vorrichtung auf vielen Kamera-Modellen, an die weiteres externes Zubehör wie Blitzgeräte, Lampen, Sucher Entfernungsmesser oder auch Wasserwaagen angesteckt werden kann.

Weiterführende Testberichte

Achtung: Hierbei handelt es sich um einen Vergleich. Wir haben die Digitalkameras nicht selbst getestet.

Leser, die Interesse an weiteren Tests und Testberichten von Digitalkamera-Modellen haben, finden im Internet verschiedene Testportale, die entsprechende Tests und Vergleiche bieten.

Auch zu Digitalkameras findet sich bei der Stiftung Warentest ein umfassender Test; die Tester der renommierten Stiftung haben über 550 Digitalkamera-Modelle in einem Test untersucht. Die Verbraucherorganisation räumt aber ein, dass davon aktuell (13.02.2019) lediglich 258 Kameras erhältlich sind. Getestet wurden sowohl Digitalkameras für Einsteiger als auch solche für Profis. Die Preisspanne der Kameras im Test ist recht groß: Sie reicht von 85 Euro bis 4.900 Euro. Der Kamera-Test inkludiert Kompakt-, Spiegelreflex-, Bridge- sowie auch Systemkameras.

Das Digitalkamera-Magazin dkamera informiert in seinem Test über Kameras von 28 Herstellern, darunter alle bekannten Marken: Canon, Casio, FujiFilm, GoPro, Leica, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Ricoh, Samsung, Sigma, Sony und Toshiba. Die Ergebnisse aus dem hauseigenen Testlabor geben dabei wichtige Hilfen bei der Kaufentscheidung. Die kurzen und übersichtlichen Testberichte, in welche die Kriterien Bildqualität, Geschwindigkeit, Funktionen, Technik und Bedienung einfließen, sind jeweils anklickbar. Nutzer finden dort detaillierte Tests zu unzähligen Kameras. Das Magazin bewertet die Kameras in seinem Test in Prozent, wobei 100 Prozent das Maximum darstellt. Das Ranking führt die DSLR Sony Alpha 7R III mit hervorragenden 97,59% an. Weitere 7 Kameras erreichen im Test Werte von 97% und besser, darunter drei weitere Sony-Kameras (Alpha 9, Alpha 7 III und Alpha 7R II). Zwei Nikon-Modelle (D850 und D5) und zwei FujiFilm-Kameras (X-T3 und X-H1) komplettieren das Feld der besten Kameras. Mit Preisen weit jenseits der 1.000 Euro sind diese Kameras wohl eher den Prof-Fotografen vorbehalten.

Abb. 1: © Netzvergleich | Abb. 2: © Mattoff / stock.adobe.com | Abb. 3: © happyvector071 / stock.adobe.com | Abb. 4–13: © Netzvergleich

572 Bewertungen

572 Bewertungen